社会保険料の定時決定(算定基礎届)とは

2025.06.30

社会保険料は、被保険者の標準報酬月額をもとに算定されます。

この標準報酬月額は、原則として毎年見直され、その見直し手続きが「定時決定(算定基礎届)」です。

大切な従業員に適正に保険料を負担してもらうためにも、制度の仕組みを理解し、正しく手続きを行うことが重要です。

今回は、定時決定(算定基礎届)の概要と手続きの内容、留意すべきポイントを整理します。

目次

1.社会保険料の定時決定とは

社会保険料の定時決定とは、従業員の実際の報酬額と、社会保険料の基準となる標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、毎年定期的に標準報酬月額の見直しを行う手続きです。

(1) 事業主は、4月から6月に従業員に支払った報酬額の情報を「算定基礎届」で届け出します。

(2) 日本年金機構などが、この算定基礎届の内容に基づき標準報酬月額の決定を行い、社会保険料を算出します。

(3) 決定された標準報酬月額は、原則1年間(9月から翌年8月)の各月に適用され、社会保険料の算出や将来受け取る年金額等の計算の基礎となります。

2. 標準報酬月額とは

標準報酬月額とは、従業員が受け取る給与手当などの報酬をもとに、社会保険料を算出するための等級に応じた金額です。

社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料)は、この標準報酬月額に基づいて算出され、会社と従業員がそれぞれ負担します。

2-1.標準報酬月額の対象となる報酬

標準報酬月額の対象となる報酬は、賃金、給料、俸給、手当、賞与などの名称を問わず、従業員が労働の対償として受けるすべてのものを含みます。

また、金銭に限らず、通勤定期券、食事、住宅など現物で支給されるものも報酬に含まれます。

ただし、臨時に受けるものや、年3回以下支給の賞与等は、報酬に含みません。

2-2.報酬となるものの具体例

(1) 金銭(通貨)支給

基本給(月給・週給・日給等)、能率給、奨励給、役付手当、職階手当、特別勤務手当、勤務地手当、物価手当、日直手当、宿直手当、家族手当、扶養手当、休職手当、通勤手当、住宅手当、別居手当、早出残業手当、継続支給する見舞金、年4回以上の賞与、など

(2) 現物支給

通勤定期券、回数券、食事、食券、社宅、寮、被服(勤務服でないもの)、自社製品、など

2-3.報酬とならないものの具体例

(1) 金銭(通貨)支給

大入袋、見舞金、解雇予告手当、退職手当、出張旅費、交際費、慶弔費、傷病手当金、労災保険の休業補償給付、年3回以下の賞与※、など

※年3回以下の賞与は、標準賞与額として賞与にかかる社会保険料の計算対象となります。

(2) 現物支給

制服、作業着(業務に要するもの)、見舞品、食事(本人の負担額が、厚生労働大臣が定める価額により算定した額の 2/3 以上の場合)、など

【参考資料】日本年金機構「厚生年金保険の保険料 2.標準報酬月額」

【参考資料】全国健康保険協会「標準報酬月額・標準賞与額とは?」

3.定時決定(算定基礎届)の概要

3-1.定時決定(算定基礎届)の対象者と対象期間

(1) 対象者

定時決定(算定基礎届)の対象者は、原則として、7月1日現在の社会保険の被保険者全員です。

これには、パートタイマー・アルバイト、休職中、海外出張中、育児休暇・介護休暇中の被保険者や70歳以上被用者も含まれます。

ただし、以下の従業員は対象になりません。

・6月1日以降に資格取得した人

・6月30日以前に退職した人

・7月改定の月額変更届を提出する人

・8月または9月に随時改定が予定されている旨の申し出を行った人

(2) 対象期間

定時決定(算定基礎届)の対象期間は、4月、5月、6月の3か月間で、この期間に支払われた報酬をもとに標準報酬月額を決定します。

3-2.提出書類と適用期間

(1) 提出書類

定時決定では、「算定基礎届」を作成し、所轄の年金事務所(事務センター)または健康保険組合に提出します。

提出期間は例年7月1日から7月10日とされており、持参、郵送、電子媒体、電子申請で提出可能です。

(2) 適用期間

提出が完了すると、事業主に「標準報酬決定通知書」が届き、9月分(10月納付分)から新たな標準報酬月額が適用されます。

定時決定による各従業員の標準報酬月額は、原則として9月から翌年8月までの1年間固定されます。

その間に報酬に大きな変動があった場合は、「随時改定(月額変更届)」で変更することになります。

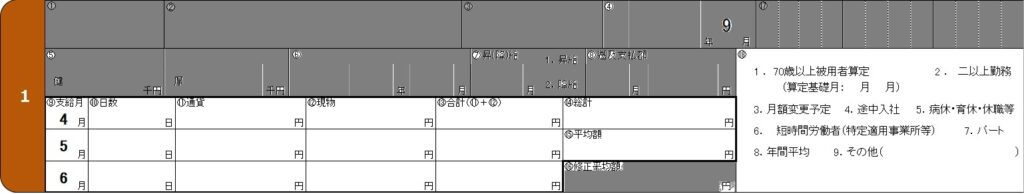

4.算定基礎届の記入項目

【参考資料】日本年金機構「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届(記入例)(PDF)」

4-1.算定基礎届の「支給月」と「日数」

(1) ⑨支給月

算定基礎届の「支給月」は通常、対象期間である4月、5月、6月になります。

(2) ⑩日数

算定基礎届の「日数」は、4月、5月、6月の報酬の支払い対象となった日数(支払基礎日数)を記入します。

① 月給制、週給制の場合

Ⅰ. 原則

出勤日数に関係なく、暦日数になります。

例1) 当月末日締め当月末日払いの場合の5月

5月31日締め5月31日払いとなるため、5月の歴日数「31日」が5月の「日数」になります。

例2) 当月末日締め翌月10日払いの場合の5月

4月30日締め5月10日払いとなるため、4月の歴日数「30日」が5月の「日数」になります。

例3) 25日締め当月末日払いの場合の5月

5月25日締め5月31日払いとなるため、4月26日~5月25日の歴日数「30日」が5月の「日数」になります。

Ⅱ. 欠勤控除がある場合

欠勤控除がある場合には、支払基礎日数の算出方法が変わります。

就業規則などに基づき定められた「所定労働日数」から「欠勤日数」を差し引いて支払基礎日数を算出することになります。

例えば、所定労働日数が23日、欠勤日数が3日である場合は、支払基礎日数は20日になります。

また、この場合に休日出勤があり、休日出勤手当の支払いがあるときは、その休日出勤日も支払基礎日数にカウントされます。

「暦日数」から「欠勤日数」の差引計算ではない点に注意しましょう。

Ⅲ. 遅刻早退がある場合

遅刻早退や半日欠勤などにより所定労働時間未満の就労であった場合に、遅刻早退分の賃金控除などがされているときでも、出勤した日であれば、支払基礎日数は1日としてカウントされます。

② 日給制・時間給制の場合

実際の出勤日数(有給休暇を含む)が支払基礎日数となります。

また、勤務が翌日にわたる深夜労働は、変形労働時間制において所定労働時間が8時間を超える場合には、2日として計算します。

【参考資料】三重労働局「2日にわたって労働した場合の賃金支払基礎日数について」

4-2.算定基礎届の「通貨」「現物」「合計」

(1) ⑪通貨

算定基礎届の「通貨」には、上記2-1.および2-2.で挙げた、標準報酬月額の対象となる報酬のうち、各月の金銭支給の金額(支払った金額)を記入します。

(2) ⑫現物

算定基礎届の「現物」には、上記2-1.および2-2.で挙げた、標準報酬月額の対象となる報酬のうち、各月の現物支給の時価換算額を記入します。

①通勤定期券や回数券

通勤手当を定期券や回数券で支給している場合は、現物給与としてその全額が報酬になります。3カ月や6カ月単位の通勤定期券は、1カ月あたりの額を算出して報酬額とします。

②食事や住宅

事業主が従業員に食事や住宅を提供している場合は、都道府県ごとに厚生労働大臣が定める価額に換算して報酬を算出します。

厚生労働大臣が定める現物給与の価額は「全国現物給与価額一覧表」で公表されています。

【参考資料】全国現物給与価額一覧表(厚生労働大臣が定める現物給与の価額)

(3) ⑬合計

算定基礎届の「合計」には、上記(1)通貨での支給金額と(2)現物での支給金額を合計した金額を記入します。

4-3.算定基礎届の「総計」と「平均額」

(1) ⑭総計

算定基礎届の「総計」には、各月の「合計」額を総合計して記入します。

① 各月の「日数」(支払基礎日数)が17日以上ある月のみを算定対象月として、その「合計」を総合計します。

② 欠勤などがあり「日数」が17日未満となる月が1カ月ある場合、その月を除いた2カ月の「合計」額を総合計します。

③ 「日数」17日以上が1カ月だけの場合は、その月の「合計」額が「総計」に入ります。

(2) ⑮平均額

算定基礎届の「平均額」には、上記(1)の「総計」額を算定対象月の数で割った金額を記入します。(1円未満切捨)

そして、この「平均額」に対応する等級から、標準報酬月額が算出されます。

① 通常は、「総計」額を算定対象月3カ月(4月、5月、6月)の3で割った金額が「平均額」になります。

② 欠勤などがあり「日数」が17日未満となる月が1カ月ある場合、「総計」額を2で割って「平均額」を計算します。

③ 「日数」17日以上が1カ月だけの場合は、「総計」額が「平均額」に入ります。

4-4.算定対象月がない場合

「日数」(支払基礎日数)が3カ月すべて17日未満の場合、算定対象月の「総計」「平均額」が計算できず、標準報酬月額が算出できないことになってしまいます。

そこで、このような場合には、従前の標準報酬月額でそのまま決定されることになります。

4-5.短時間就労者の場合

短時間就労者とは、パートタイマー、アルバイト、契約社員、準社員、嘱託社員等の名称を

問わず、正規社員より短時間の労働条件で勤務する人をいいます。

短時間就労者の「平均額」および標準報酬月額は、算定基礎届の⑱備考欄「パート」にチェックを入れた上で、次のように算出されます。

(1) 「日数」(支払基礎日数)が17日以上の月がある場合、その月の「平均額」を記入します。

(2) 3カ月すべての「日数」が17日未満の場合には、15日以上17日未満の月の「平均額」を記入します。

(3) 3カ月すべての「日数」が15日未満の場合には、従前の標準報酬月額でそのまま決定されることになります。

4-6.短時間労働者の場合

短時間労働者とは、「特定適用事業所」「任意特定適用事業所」または「国・地方公共団体に属する事業所」に勤務する方で、1週間の所定労働時間または1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満である人のうち、次の要件をすべて満たす人が該当します。

・週の所定労働時間が20時間以上あること

・所定内賃金が月額88,000円以上であること

・雇用期間が継続して2カ月を超えて見込まれること

・学生でないこと

短時間労働者の「平均額」および標準報酬月額は、算定基礎届の⑱備考欄「短時間労働者(特定適用事業所等)」にチェックを入れた上で、次のように算出されます。

(1) 「日数」支払基礎日数が11日以上の月がある場合、その月の「平均額」を記入します。

(2) 3カ月すべての「日数」が11日未満の場合には、従前の標準報酬月額でそのまま決定されることになります。

【参考資料】日本年金機構「算定基礎届の記入・提出ガイドブック(PDF)」

5.定時決定(算定基礎届)と随時改定(月額変更届)の違い

定時決定(算定基礎届)は毎年7月1日時点の全被保険者に対して実施されます。

一方、随時改定(月額変更届)は、昇給・降給などによって固定的賃金の3カ月平均報酬月額に2等級以上の変動があった場合などに、該当する従業員に対して行われます。

定時決定と随時改定が時期的に重複する場合は、随時改定(月額変更届)が優先されます。

したがって、随時改定が行われた被保険者については、定時決定(算定基礎届)の対象外となる場合があります。

6.まとめ

定時決定(算定基礎届)は、事業主が適正な社会保険料を負担・徴収するための重要な手続きです。

その内容や時期、対象者や報酬の範囲などを正しく理解し、対応することが求められます。

社会保険料の定時決定について理解し、日頃からの労務管理として従業員の情報管理を適切に行いましょう。

税理士・社会保険労務士

横浜市旭区二俣川の「すぎやま税務・労務事務所」代表。

税理士・社会保険労務士が税務と労務をワンストップで支援する総合専門事務所。

中小企業経営者・個人のお客さまに向けて、総合的なサービスを提供しています。

税務顧問、融資支援、経営相談、相続税申告、生前対策支援、企業と個人を支える税務業務に幅広く対応。

労務顧問、労務相談、社会保険手続などの労務業務にも対応し、横断的な課題もご相談いただけます。

▶詳しいプロフィールを見る